Auftragstechniken: Unterschied zwischen den Versionen

TJ (Diskussion | Beiträge) |

TJ (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

[[Bild:Signature-03.jpg|thump|right|500x500px]] | [[Bild:Signature-03.jpg|thump|right|500x500px]] | ||

== <u>Einleitung</u> == | == <u>Einleitung</u> == | ||

| − | Grundsätzlich sind Auftragstechniken nötig um einen eher formlosen Stoff auf einen Trägermaterial auzutragen. Ziele sind die Eigenschaften des Grundmaterials entscheidend zu verbessern (z.B. Beschichtung von Wendescheidplatten) oder den Korrosionswiderstand zu erhöhen ( Farbauftrag, Verzinken). Dabei kann es sich um eine dünne | + | Grundsätzlich sind Auftragstechniken nötig um einen eher formlosen Stoff auf einen Trägermaterial auzutragen. Ziele sind die Eigenschaften des Grundmaterials entscheidend zu verbessern (z.B. Beschichtung von Wendescheidplatten) oder den Korrosionswiderstand zu erhöhen ( Farbauftrag, Verzinken). Dabei kann es sich um eine dünne oder eine dicke Schicht handeln, die Unterscheidung ist nicht genau definiert und orientiert sich am Beschichtungsverfahren und Anwendungszweck. Zum Beispiel werden Kunstsoffe auf ein Trägermaterial aufgebracht die dann als Haftkleber, Dichtung oder Dämmung fungieren. |

Auftragstechniken werden in chemische, mechanische, thermische und thermomechanische Verfahren eingeteilt. | Auftragstechniken werden in chemische, mechanische, thermische und thermomechanische Verfahren eingeteilt. | ||

Man kann Auftragsverfahren auch nach dem Ausgangszustand des aufzubringenden Materials unterscheiden. (gasförmig, flüssig, gelöst, fest) | Man kann Auftragsverfahren auch nach dem Ausgangszustand des aufzubringenden Materials unterscheiden. (gasförmig, flüssig, gelöst, fest) | ||

| Zeile 43: | Zeile 43: | ||

schmelzflüssiges Bad eines niedriger schmelzenden Metalls eingetaucht. Beim Herausheben des | schmelzflüssiges Bad eines niedriger schmelzenden Metalls eingetaucht. Beim Herausheben des | ||

Werkstücks aus dem schmelzflüssigen Bad haftet das flüssige Metall an dem Werkstück und bildet | Werkstücks aus dem schmelzflüssigen Bad haftet das flüssige Metall an dem Werkstück und bildet | ||

| − | bei der Abkühlung einen festen metallischen Überzug. | + | bei der Abkühlung einen festen metallischen Überzug. Angewand wird es zum Beispiel beim verzinnen der Kontakte |

von elektronischen Bauelementen. | von elektronischen Bauelementen. | ||

=== Emaillieren === | === Emaillieren === | ||

| Zeile 58: | Zeile 58: | ||

Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) der zu beschichtende Gegenstand. Der elektrische | Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) der zu beschichtende Gegenstand. Der elektrische | ||

Strom löst dabei Metallionen von der Verbrauchselektrode ab und lagert sie durch Reduktion | Strom löst dabei Metallionen von der Verbrauchselektrode ab und lagert sie durch Reduktion | ||

| − | auf | + | auf dem Gegenstand ab. Im Stahlbau wir es häufig als Korrosionsschutz angewendet. |

=== Phosphatieren === | === Phosphatieren === | ||

Durch die chemische Reaktionen von metallischen Oberflächen mit wässrigen Phosphat-Lösungen | Durch die chemische Reaktionen von metallischen Oberflächen mit wässrigen Phosphat-Lösungen | ||

| Zeile 76: | Zeile 76: | ||

Oberflächenbehandlung. Bei diesem Schweißverfahren wird eine Schutzschicht metallurgisch | Oberflächenbehandlung. Bei diesem Schweißverfahren wird eine Schutzschicht metallurgisch | ||

mit dem Grundmaterial (z. B. niedriglegierter Stahl) verbunden. Das Auftragschweißen wird | mit dem Grundmaterial (z. B. niedriglegierter Stahl) verbunden. Das Auftragschweißen wird | ||

| − | für verschleißbeständige Schichten | + | für verschleißbeständige Schichten genutzt. |

=== Thermisches Spritzen === | === Thermisches Spritzen === | ||

Beim Verfahren des Thermischen Spritzens werden Spritzzusätze, innerhalb eines Spritzbrenners, | Beim Verfahren des Thermischen Spritzens werden Spritzzusätze, innerhalb eines Spritzbrenners, | ||

| − | in einem Lichtbogen aufgeschmolzen | + | in einem Lichtbogen aufgeschmolzen. In einem Gasstrom in Form von Spritzpartikeln beschleunigt |

und auf die Oberfläche des zu beschichtenden Bauteils geschleudert. Die Bauteiloberfläche | und auf die Oberfläche des zu beschichtenden Bauteils geschleudert. Die Bauteiloberfläche | ||

wird dabei nur in geringem Maße thermisch belastet. Anwendung findet dieses Prinzip bei der | wird dabei nur in geringem Maße thermisch belastet. Anwendung findet dieses Prinzip bei der | ||

| Zeile 87: | Zeile 87: | ||

[[Bild:Sprahkammer.JPG|thump|right|PVD-Verfahren]] | [[Bild:Sprahkammer.JPG|thump|right|PVD-Verfahren]] | ||

=== Corona-Vefahren === | === Corona-Vefahren === | ||

| − | Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein Pulver (z.B. Talkum) statisch (durch Reibung) aufgeladen wird und es sich innerhalb einer Kammer auf dem geerdeten Substrat (Kabel) absetzt. Danach wird das Produkt meist mit einem Kunststoffüberzug gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Anwendung findet es zu Beispiel, zur Verringerung der Reibkräfte | + | Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein Pulver (z.B. Talkum) statisch (durch Reibung) aufgeladen wird und es sich innerhalb einer Kammer auf dem geerdeten Substrat (Kabel) absetzt. Danach wird das Produkt meist mit einem Kunststoffüberzug gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Anwendung findet es zu Beispiel, zur Verringerung der Reibkräfte oder ein Verkleben der Leitungen in der Kabelherstellung, wobei eine Liniengeschwindigkeit von etwa 100 m/min. erreicht wird. |

Version vom 23. April 2009, 16:56 Uhr

Auftrag von Lotion auf Flies

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Grundsätzlich sind Auftragstechniken nötig um einen eher formlosen Stoff auf einen Trägermaterial auzutragen. Ziele sind die Eigenschaften des Grundmaterials entscheidend zu verbessern (z.B. Beschichtung von Wendescheidplatten) oder den Korrosionswiderstand zu erhöhen ( Farbauftrag, Verzinken). Dabei kann es sich um eine dünne oder eine dicke Schicht handeln, die Unterscheidung ist nicht genau definiert und orientiert sich am Beschichtungsverfahren und Anwendungszweck. Zum Beispiel werden Kunstsoffe auf ein Trägermaterial aufgebracht die dann als Haftkleber, Dichtung oder Dämmung fungieren. Auftragstechniken werden in chemische, mechanische, thermische und thermomechanische Verfahren eingeteilt. Man kann Auftragsverfahren auch nach dem Ausgangszustand des aufzubringenden Materials unterscheiden. (gasförmig, flüssig, gelöst, fest)

gasförmige Form

Chemische Gasphasenabscheidung (CVD)

Das CVD-Verfahren gehört zur Gruppe der vakuumbasierten Beschichtungsverfahren. An der erhitzten Oberfläche eines Substrates wird aufgrund einer chemischen Reaktion aus der Gasphase eine Feststoffkomponente abgeschieden. Angewendet wird es bei der Herstellung von mikroelektronischen Bauelementen.

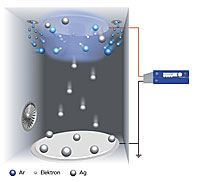

Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD)

PVD gehört ebenso zur Gruppe der vakuumbasierten Beschichtungsverfahren, bei dem im Gegensatz zu CVD-Verfahren die Schicht direkt durch Kondensation eines Materialdampfes des Ausgangsmaterials gebildet wird. Vor allem im Bereich der spanenden Bearbeitung werden inzwischen größtenteils Werkzeuge aus beschichteten Schneidstoffen eingesetzt.

flüssige Form

Lackieren

Das Spritzlackieren ist ein Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen mit Lack. Dabei wird der Lack meist durch Druckluft(2-6 bar) beim Austritt aus einer Düse mit einer Spritzpistole zerstäubt. Man verwendet Lacke an, um Gegenstände zu schützen oder um einen bestimmten Farbeffekt zu erzielen.

Elektrotauchlackieren

Das Grundprinzip des Elektrotauchlackierens besteht darin, wasserlösliche Bindemittel an der Oberfläche des als Elektrode geschalteten Lackiergutes auszusiedeln um so einen geschlossenen, haftenden Lackfilm zu erzeugen. Meistens wird dies Verfahren in der Autoindustrie verwendet, um z.B. ganze Karosserien gleichmäßig mit Lack zu überziehen.

Plastifizieren

Unter Plastifizieren versteht man das Beschichten eines Gegenstands mit einer Schutzschicht aus Plastik. Erreicht wird es mit Extrudermaschinen,in denen thermisch weichgemachte Kunststoffe den Werkstoff umhüllen. Zum Beispiel Metallgegenstände und Drähte werden plastifiziert um sie vor Rost zu schützen.

Schmelztauchen

Hierbei wird ein Werkstück aus einem höher schmelzenden Metall vollständig in ein schmelzflüssiges Bad eines niedriger schmelzenden Metalls eingetaucht. Beim Herausheben des Werkstücks aus dem schmelzflüssigen Bad haftet das flüssige Metall an dem Werkstück und bildet bei der Abkühlung einen festen metallischen Überzug. Angewand wird es zum Beispiel beim verzinnen der Kontakte von elektronischen Bauelementen.

Emaillieren

Die Emaille bezeichnet eine Masse die meist aus Silikaten und Oxiden bestehend. Die durch Schmelzen, auf Metall aufgebracht, in meist glasig erstarrter Form hergestellt wird. Bei Sanitärartikeln oder bei Strassenschildern kommt die Emaille zur Anwendung.

gelöste Form

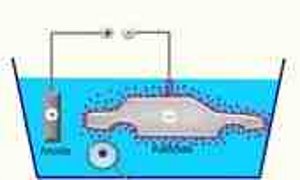

Galvanisieren

Unter galvanisieren versteht man die elektrochemische Abscheidung von metallischen Niederschlägen auf Gegenstände. Bei der Galvanik wird durch ein elektrolytisches Bad Strom geschickt. Am Pluspol (Anode) befindet sich das Metall, das aufgebracht werden soll (z. B. Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) der zu beschichtende Gegenstand. Der elektrische Strom löst dabei Metallionen von der Verbrauchselektrode ab und lagert sie durch Reduktion auf dem Gegenstand ab. Im Stahlbau wir es häufig als Korrosionsschutz angewendet.

Phosphatieren

Durch die chemische Reaktionen von metallischen Oberflächen mit wässrigen Phosphat-Lösungen bildet sich eine sogenannte Konversionsschicht aus fest haftenden Metallphosphaten aus. Die Phosphatierung wird meist bei Stahl angewandt, kann aber auch für verzinkte oder cadmierte Stähle und Aluminium verwendet werden. Hauptanwendungsbereiche sind Korrosionsschutz, Haftvermittlung, Reib- und Verschleissminderung sowie elektrische Isolation.

feste Form

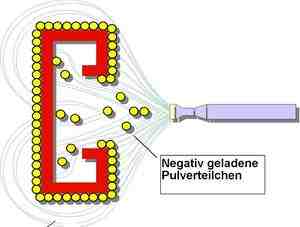

Pulverbeschichten

Das Pulverbeschichten ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack(Epoxid-, Polyesterharzen) beschichtet und danach eingebrand wird. Bei industriell verwendeten Pulverlacken liegen die Einbrenntemperaturen meist zwischen 140 und 200 °C. Das Verfahren wird vorwiegend zur Beschichtung von Metalloberflächen verwendet.

Plasma-Pulver-Auftragschweißen

Das Plasma-Pulver-Auftragschweißen ist ein thermisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Bei diesem Schweißverfahren wird eine Schutzschicht metallurgisch mit dem Grundmaterial (z. B. niedriglegierter Stahl) verbunden. Das Auftragschweißen wird für verschleißbeständige Schichten genutzt.

Thermisches Spritzen

Beim Verfahren des Thermischen Spritzens werden Spritzzusätze, innerhalb eines Spritzbrenners, in einem Lichtbogen aufgeschmolzen. In einem Gasstrom in Form von Spritzpartikeln beschleunigt und auf die Oberfläche des zu beschichtenden Bauteils geschleudert. Die Bauteiloberfläche wird dabei nur in geringem Maße thermisch belastet. Anwendung findet dieses Prinzip bei der Beschichtung metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe mit Metallen, oxidkeramischen Werkstoffen und carbidischen Werkstoffen zum Zwecke der Veränderung von Oberflächeneigenschaften.(Schneidkeramiken)

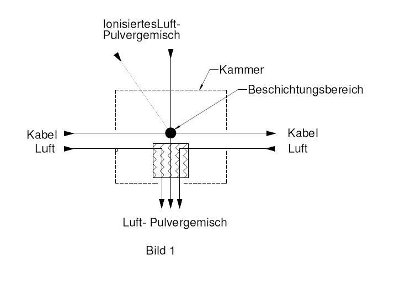

Corona-Vefahren

Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein Pulver (z.B. Talkum) statisch (durch Reibung) aufgeladen wird und es sich innerhalb einer Kammer auf dem geerdeten Substrat (Kabel) absetzt. Danach wird das Produkt meist mit einem Kunststoffüberzug gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Anwendung findet es zu Beispiel, zur Verringerung der Reibkräfte oder ein Verkleben der Leitungen in der Kabelherstellung, wobei eine Liniengeschwindigkeit von etwa 100 m/min. erreicht wird.

Quellennachweis

Literatur: Nordsonarchiv, Wikipedia

BILD:(1) www.Nordson.com

BILD:(2) www.trumpf.com

BILD:(3) www.aktuelle-wochenschau.de

BILD:(4) www.horbach-giesstechnik.de

BILD:(5) www.lackier-mueller.de

Bild:(6) www.Nordson.com