Elastische Federn: Unterschied zwischen den Versionen

David (Diskussion | Beiträge) |

Dg (Diskussion | Beiträge) (→Federate) |

||

| (88 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| − | + | [[Bild:Zitat.JPG|right]] | |

| − | + | ==Definition elastische Federn== | |

| − | + | Federn sind Elemente, die sich unter Belastung gezielt verformen und bei Entlastung wieder die ursprüngliche Gestalt annehmen. Dabei wird [[potentielle Energie]] gespeichert, die bei der Rückfederung unter Berücksichtigung der Reibungsverluste in Form von Arbeit wieder abgegeben werden kann. | |

| − | + | ==Einsatz und Verwendung== | |

| − | + | Nahezu überall im unseren Alltag finden Federn (elastische Elemente) ihre Verwendung z.B. im Auto (Stoßdämpfer, Motoraufhängung), am Fahrrad (Sattel,- Rahmen,- Lenkradfederung) beim Sport (Stabhochsprung, Poweriser) in der Fertigungstechnik als auch in der Medizintechnik (Prothesen). | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | <gallery> | |

| + | Bild:Fahrradfeder.jpg | | ||

| + | Bild:Smart.jpg| | ||

| + | </gallery> | ||

| − | + | ==Funktion== | |

| + | Typische Eigenschaften für Federn im technischen Anwendungsbereich entsprechend ihrer Funktion sind | ||

| + | - Gewährleistung des Kraftflusses und der Kraftverteilung (z.B. Federn in Kupplungen und Bremsen, Stromabnehmern bei E- Loks, Kontaktfedern, Spannfedern); | ||

| + | - Speicherung Potentieller Energie und Rückfederung (z.B. Federmotoren Ventilfedern in Verbrennungsmotoren ); | ||

| + | - Ausgleich von [[Wärmeausdehnung]] oder Verschleißwegen (bei Lagern und Kupplungen); | ||

| + | - Dämpfung durch Nutzung innerer oder äußerer Reibung (z.B. Fahrzeugfederung, Motoraufhängung); | ||

| + | - Federn als Schwingungssysteme (z.B. in der Regelungstechnik, Schwingtisch) | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | * | + | [[Bild:10.png|thumb|Funktionsbeispiel]] |

| + | '''Ohne Federung und Dämpfung:''' | ||

| + | *Der Schwerpunkt folgt allen Bodenunebenheiten; es muss eine zusätzliche Kraft angewandt werden, um den Schwerpunkt über das Hindernis zu heben, senkrecht zur Fortbewegungsrichtung. Der Rückfall hinter dem Hindernis bringt keinen Gewinn, da die Kraft dann wiederum im rechten Winkel zur Fahrtrichtung wirkt, nur halt nach unten. | ||

| + | |||

| + | '''Mit gedämpfter Federung, grüne Linie:''' | ||

| + | *Der Schwerpunkt wird verzögert und lange nicht so hoch angehoben, es wird dazu logischerweise auch weniger zusätzliche Kraft benötigt. Hinter dem Hindernis dauert es etwas, bis die ursprüngliche Schwerpunkthöhe wieder erreicht ist. | ||

| + | |||

| + | '''Nur Feder, blaue Linie:''' | ||

| + | *Dieses System reagiert beim Auflauf auf das Hindernis sehr schnell, die Feder wird schnell zusammengepresst, die Anhebung dürfte am Geringsten sein, und damit die zusätzliche Kraft. Der Haken kommt danach! Dadurch, das die Federung nicht gedämpft ist schwingt diese nach. Es kann so weit gehen, dass das Rad den Bodenkontakt verliert und nicht mehr steuerbar ist. | ||

| − | + | ==Werkstoffe== | |

| − | + | Die Anforderungen an Federwerkstoffe können in grundlegende Anforderungen und in spezielle Anforderungen unterschieden werden. | |

| − | + | '''Grundlegende Anforderungen sind:''' | |

| − | + | *Hohe Elastizitätsgrenze | |

| − | + | *hohe statische bzw. dynamische Festigkeit | |

| − | + | *geringe bleibende Verformung bei Belastungen oberhalb der Elastizitätsgrenze | |

| − | + | *gute Kaltumformbarkeit | |

| − | + | *gute Vergütbarkeit | |

| − | + | *geringes eigen Gewicht | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | '''Spezifische Anforderungen sind:''' | |

| + | *Korrosionsbeständigkeit | ||

| + | *elektrische Leitfähigkeit | ||

| + | *Warmfestigkeit | ||

| + | *nichtmagnetisches Verhalten (Messtechnik) | ||

| + | *geringe Wärmeausdehnung (Messtechnik) | ||

| − | + | '''Federstahl''' | |

| − | + | Federstahl ist der am meisten verwendete Federwerkstoff, der im Vergleich zu zähen Stählen eine höhere Festigkeit und somit ein anderes Verformungsverhalten wie zähe Werkstoffe besitzt. Bei Federwerkstoffen fehlt die Fließgrenze(der Übergang vom elastischen in den plastischen Bereich), deshalb muss hier im Allgemeinen mit der Dehngrenze Rp0,2 gearbeitet werden. Bei deren Erreichen erfährt der gezogene Draht eine bleibende Dehnung εbl von 0,2 %, d.h. er wird 0,2 % länger. | |

| − | |||

| − | + | '''Nichteisenmetalle''' | |

| − | + | Federn aus Nichteisenmetallen werden im Wesentlichen für niedrigere Beanspruchungen bei besonderen spezifischen Anforderungen verwendet. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | '''Nichtmetallische Werkstoffe''' | |

| − | + | Bei den Nichtmetallischen Werkstoffen handelt es sich vornehmlich um Natur- oder Synthtischem Gummi (Kautschuk). Die Härte des Gummis kann durch die Menge der Füllstoffe beeinflusst werden. Für relativ kleine Federkräfte kann auch das durch Magnetwirkung entstehende Luftkissen verwendet werden. | |

| − | + | ==Federrate== | |

| + | Bei Belastung durch eine Kraft F oder einem Moment M (T) verschiebt sich der Kräfteangriffspunkt um den Federweg s oder dem Drehwinkel ϕ. | ||

| + | Trägt man die Verformung in Abhängigkeit von der Belastung auf, so entsteht das Federdiagramm. Die Kraft-Weg-Linie darin wird mit [[Federkennlinie]] bezeichnet. | ||

| + | * zum [[Federkennlinie|Experiment]] | ||

| − | === | + | ==Federsysteme== |

| − | |||

| − | + | Oftmals reicht eine einzelne Feder nicht aus um eine bestimmte Belastung und Verformung zu erreichen, deshalb werden mehrere Federn gleicher sowie oder auch unterschiedlicher Abmessungen parallel oder hintereinander geschaltet. | |

| − | + | Parallelschaltung | |

| − | + | R_ges= R_1+ R_2 | |

| − | + | Reihenschaltung | |

| − | + | 1/R_ges = 1/R_1 + 1/R_2 | |

| − | |||

| − | = | + | Gemischtschaltung |

| + | 1/R_ges = 1/(R_1+R_2 )+ 1/R_3 | ||

| − | + | <gallery> | |

| + | Bild: Parallel.png|Parallelschaltung | ||

| + | Bild: Reihen.png |Reihenschaltung | ||

| + | Bild: Gemischt.png|Gemischtschaltung | ||

| + | </gallery> | ||

| − | + | ==Federarbeit== | |

| − | + | [[Bild:Reibungs-Hysterese.png|thumb|left|Funktionsbeispiel]] | |

| + | Die bei Belastung der Feder aufgebrachte Arbeit, steht bei Entlastung nur im Idealfall bei Vernachlässigung der Reibungsverluste wieder zur Verfügung. Diese wird im Federkennliniendiagramm durch die unter der Federkennlinie liegende Fläche dargestellt. | ||

| − | + | Das Verhältnis von verfügbarer zu aufgenommener Arbeit ist der Federwirkungsgrad, der entscheidet für den sinnvollen Einsatz ist. Für η_F ≈ 1 ist der Einsatz als Energiespeicher vorteilhaft und η_F ≪ 1 dient zur Stoß- und Schwingungsdämpfung. | |

| + | η_F = (verfügbare Arbeit)/(aufgenommene Arbeit) | ||

| − | + | ==Federarten== | |

| − | + | [[Bild:Metallfedern-Übersicht.jpg]] | |

| − | |||

| − | + | ===Blattfeder=== | |

| − | + | Die einfache Blattfeder mit linearem Kennlinienverlauf kann als Freiträger betrachtet werden, der sich bei Belastung durch die Kraft F um den Weg s verformt. Blattfedern werden in Rechteck-, Trapez- und Dreiecksfedern unterschieden. Um größeren Belastungen zu widerstehen schichtet man die Trapezblattfeder möglichst spaltlos aufeinander. | |

| − | + | Zweistufige Blattfedern bestehen aus einer Haupt- und Zusatzfeder, die beim Erreichen einer bestimmten Belastung nachträglich eingreift, wodurch sich ein progressiver Kennlinienverlauf ergibt. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | <gallery> | |

| + | Bild:4.jpg|Trapezblattfeder | ||

| + | </gallery> | ||

| − | + | ===Drehfeder=== | |

| − | + | Drehfedern werden hauptsächlich als Scharnier-, Rückstell- und Andrückfedern verwendet. Ihre Kennlinie ist eine Gerade, die anstelle der Kraft- Weg- Linie durch den Verlauf des Kraftmoments M in Abhängigkeit vom Drehwinkel ϕ im Federkennliniendiagramm dargestellt wird. Drehfedern werden auf Biegung beansprucht. | |

| − | |||

| − | + | <gallery> | |

| − | + | Bild:5.jpg|Anwendungsbeispiel Drehfeder | |

| − | + | Bild:6.jpg|Drehfedernbeispiele | |

| − | + | </gallery> | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

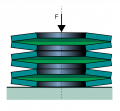

===Tellerfeder=== | ===Tellerfeder=== | ||

| − | + | Tellerfedern sind kegelförmige Ringschalen, die als Einzelteller oder kombiniert zu Federpaketen und Federsäulen in axialer Richtung belastet werden können. Die Tellerfedern sind nach DIN 2093 genormt und werden darin in harte Federn (Reihe A), weiche Federn (Reihe B) und besonders weiche Federn (Reihe C) gegliedert. In jeder Reihe wird zusätzlich nochmals in drei gruppen, entsprechend dem Herstellungsverfahren und der Bearbeitung unterschieden. Eine Kombination von Einzelfedern zu Federpaketen (gleichsinnig geschichtete Einzelteller) oder zu Federsäulen (wechselsinnig geschichtete Einzelteller) ermöglicht den unterschiedlichsten Belastungen gerecht zu werden, wodurch auch die Federkennlinie beeinflusst wird. Des weiteren ist auch eine Kombination aus Federpaketen und Federsäulen möglich. | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | <gallery> | |

| + | Bild:7.png|Tellerfedersäule | ||

| + | Bild:8.png|Tellerfederpaket | ||

| + | </gallery> | ||

| − | + | ===Drehstabfedern=== | |

| + | Drehstabfedern werden vorwiegend auf Verdrehung beansprucht. Dazu sind sie an einem Ende fest und am anderen drehbar gelagert, so das der Schaft durch ein in Richtung seiner Achse wirkendes Moment elastisch verdrillt werden kann. Der Kennlinienverlauf einer Drehstabfeder ist linear. | ||

| − | + | ===Schraubenfedern=== | |

| − | + | Schraubenfedern sind schraubenförmig um einen Dorn gewickelte Drehstabfedern, die einen ovalen-, rechteckigen- meistens aber einen runden Querschnitt haben. Die Form der Schraubenfedern ist entweder zylindrisch oder auch nicht. Die nichtzylindrischen Schraubenfedern sind Kegelstumpf-, Tonnen- Taillenförmig. Außerdem sind sie auf Druck und durch das Anbringen von Ösen auf Zug belastbar. Durch die vielen Möglichkeiten die sich daraus ergeben verändert sich auch die Federkennlinie. Die Herstellung von Schraubenfeder ist günstig, wenn keine Sonderformen und geringe Stückzahlen erwünscht sind. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | <gallery> | |

| + | Bild:3.jpg|Zylindrische Schraubenfeder | ||

| + | Bild:Federn.jpg |Kegelige Schraubenfeder mit rechteckigem Querschnitt | ||

| + | </gallery> | ||

===Gummifedern=== | ===Gummifedern=== | ||

| − | Gummifedern | + | Gummifedern werden in Form einbaufertiger Elemente verwendet. Bei diesem werden die Kräfte reibungsfrei und gleichmäßig in den Gummi eingeleitet. Gummifedern werden hauptsächlich als Druck- und Schubfedern zur Abfederung von Maschinen, zur Dämpfung von Stößen und Schwingungen sowie zur Geräuschminderung eingesetzt. |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | <gallery> | ||

| + | Bild:Gummifederung_eingefedert.gif |Gummifederung eingefedert | ||

| + | Bild:Gummifederung_ausgefedert.gif |Gummifederung ausgefedert | ||

| + | </gallery> | ||

| − | = | + | =Kontrollfragen= |

| − | + | #Welche Anforderungen sind bei der Federwerkstoffauswahl zu berücksichtigen? Nenne jeweils 3. <br /> | |

| + | #Erläutern Sie den Begriff der Federrate.<br /> | ||

| + | #Was versucht man durch Federsysteme zu erreichen?<br /> | ||

| + | #Weshalb dürfen Schraubendruckfedern nicht auf Blocklänge belastet werden?<br /> | ||

| + | #Erläutern Sie die Reibungs- Hysterese.<br /> | ||

| − | + | [[Media:Antwortenfedern2.pdf |Antworten zu den Kontrollfragen]] | |

| − | |||

| − | + | ==Dimensionierung und Berechnung== | |

| + | Da die Dimensionierung von Federn sehr umfangreich ist und sich vorwiegend nach dem Einsatzgebiet und dem vorhandenden Platzangebot, der Lebensdauer und den Kosten richtet muss jeder Einzelfall gesondert berechnet werden. | ||

| − | |||

| − | + | '''Berechnung: Drehfeder''' Bsp. 10.1 RM | |

| + | Aufgabe: Eine Drehfeder mit kurzen, tangentialen Schenkeln H = 40 mm für einen Innendurchmesser D_i = 20 mm, Windungsabstand a = 1 mm soll bei gelegentlichen Laständerungen durch eine maximale Federkraft F = 600 N bis zu einem Drehwinkel ϕ_max≈120° beansprucht werden. | ||

| + | Für die geeignete Drahtsorte sind die Federabmessungen zu bestimmen, wenn die geringe Schenkeldurchbiegung unberücksichtigt bleibt. | ||

| − | + | [[Lösung der Aufgabe_Drehfeder]] | |

| − | |||

| − | + | ==Quellenangabe== | |

| − | + | *Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc Vieweg Verlag], 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X. | |

| − | + | *Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc Vieweg Verlag], 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4. | |

| − | [ | + | *Roloff/Matek Maschinenelemente Tabellen,[http://www.vieweg.de/index.php?sid=672ba60c106180921631e0aeb1dc7fcc Vieweg Verlag], 8. Aufl. 2006. ISBN 978-3-8348-0262-0. |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | == | + | ==Interessante Links== |

| − | * | + | * http://www.alcomex.de spezialisiert auf die Herstellung verschiedenster Federn |

| + | * http://www.grueber.de Federhersteller | ||

| + | * http://video.tu-clausthal.de/vorlesungen/imw/ke2-ws0506/ Vorlesungen zum Thema | ||

| + | * http://www.federnshop.com/News/D/News_14_start.htm Das Ferdern 1 X 1 | ||

[[Kategorie:Entwicklung und Konstruktion]] | [[Kategorie:Entwicklung und Konstruktion]] | ||

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2010, 12:33 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Definition elastische Federn

Federn sind Elemente, die sich unter Belastung gezielt verformen und bei Entlastung wieder die ursprüngliche Gestalt annehmen. Dabei wird potentielle Energie gespeichert, die bei der Rückfederung unter Berücksichtigung der Reibungsverluste in Form von Arbeit wieder abgegeben werden kann.

Einsatz und Verwendung

Nahezu überall im unseren Alltag finden Federn (elastische Elemente) ihre Verwendung z.B. im Auto (Stoßdämpfer, Motoraufhängung), am Fahrrad (Sattel,- Rahmen,- Lenkradfederung) beim Sport (Stabhochsprung, Poweriser) in der Fertigungstechnik als auch in der Medizintechnik (Prothesen).

Funktion

Typische Eigenschaften für Federn im technischen Anwendungsbereich entsprechend ihrer Funktion sind - Gewährleistung des Kraftflusses und der Kraftverteilung (z.B. Federn in Kupplungen und Bremsen, Stromabnehmern bei E- Loks, Kontaktfedern, Spannfedern); - Speicherung Potentieller Energie und Rückfederung (z.B. Federmotoren Ventilfedern in Verbrennungsmotoren ); - Ausgleich von Wärmeausdehnung oder Verschleißwegen (bei Lagern und Kupplungen); - Dämpfung durch Nutzung innerer oder äußerer Reibung (z.B. Fahrzeugfederung, Motoraufhängung); - Federn als Schwingungssysteme (z.B. in der Regelungstechnik, Schwingtisch)

Ohne Federung und Dämpfung:

- Der Schwerpunkt folgt allen Bodenunebenheiten; es muss eine zusätzliche Kraft angewandt werden, um den Schwerpunkt über das Hindernis zu heben, senkrecht zur Fortbewegungsrichtung. Der Rückfall hinter dem Hindernis bringt keinen Gewinn, da die Kraft dann wiederum im rechten Winkel zur Fahrtrichtung wirkt, nur halt nach unten.

Mit gedämpfter Federung, grüne Linie:

- Der Schwerpunkt wird verzögert und lange nicht so hoch angehoben, es wird dazu logischerweise auch weniger zusätzliche Kraft benötigt. Hinter dem Hindernis dauert es etwas, bis die ursprüngliche Schwerpunkthöhe wieder erreicht ist.

Nur Feder, blaue Linie:

- Dieses System reagiert beim Auflauf auf das Hindernis sehr schnell, die Feder wird schnell zusammengepresst, die Anhebung dürfte am Geringsten sein, und damit die zusätzliche Kraft. Der Haken kommt danach! Dadurch, das die Federung nicht gedämpft ist schwingt diese nach. Es kann so weit gehen, dass das Rad den Bodenkontakt verliert und nicht mehr steuerbar ist.

Werkstoffe

Die Anforderungen an Federwerkstoffe können in grundlegende Anforderungen und in spezielle Anforderungen unterschieden werden. Grundlegende Anforderungen sind:

- Hohe Elastizitätsgrenze

- hohe statische bzw. dynamische Festigkeit

- geringe bleibende Verformung bei Belastungen oberhalb der Elastizitätsgrenze

- gute Kaltumformbarkeit

- gute Vergütbarkeit

- geringes eigen Gewicht

Spezifische Anforderungen sind:

- Korrosionsbeständigkeit

- elektrische Leitfähigkeit

- Warmfestigkeit

- nichtmagnetisches Verhalten (Messtechnik)

- geringe Wärmeausdehnung (Messtechnik)

Federstahl Federstahl ist der am meisten verwendete Federwerkstoff, der im Vergleich zu zähen Stählen eine höhere Festigkeit und somit ein anderes Verformungsverhalten wie zähe Werkstoffe besitzt. Bei Federwerkstoffen fehlt die Fließgrenze(der Übergang vom elastischen in den plastischen Bereich), deshalb muss hier im Allgemeinen mit der Dehngrenze Rp0,2 gearbeitet werden. Bei deren Erreichen erfährt der gezogene Draht eine bleibende Dehnung εbl von 0,2 %, d.h. er wird 0,2 % länger.

Nichteisenmetalle Federn aus Nichteisenmetallen werden im Wesentlichen für niedrigere Beanspruchungen bei besonderen spezifischen Anforderungen verwendet.

Nichtmetallische Werkstoffe Bei den Nichtmetallischen Werkstoffen handelt es sich vornehmlich um Natur- oder Synthtischem Gummi (Kautschuk). Die Härte des Gummis kann durch die Menge der Füllstoffe beeinflusst werden. Für relativ kleine Federkräfte kann auch das durch Magnetwirkung entstehende Luftkissen verwendet werden.

Federrate

Bei Belastung durch eine Kraft F oder einem Moment M (T) verschiebt sich der Kräfteangriffspunkt um den Federweg s oder dem Drehwinkel ϕ. Trägt man die Verformung in Abhängigkeit von der Belastung auf, so entsteht das Federdiagramm. Die Kraft-Weg-Linie darin wird mit Federkennlinie bezeichnet.

- zum Experiment

Federsysteme

Oftmals reicht eine einzelne Feder nicht aus um eine bestimmte Belastung und Verformung zu erreichen, deshalb werden mehrere Federn gleicher sowie oder auch unterschiedlicher Abmessungen parallel oder hintereinander geschaltet.

Parallelschaltung R_ges= R_1+ R_2

Reihenschaltung 1/R_ges = 1/R_1 + 1/R_2

Gemischtschaltung 1/R_ges = 1/(R_1+R_2 )+ 1/R_3

Federarbeit

Die bei Belastung der Feder aufgebrachte Arbeit, steht bei Entlastung nur im Idealfall bei Vernachlässigung der Reibungsverluste wieder zur Verfügung. Diese wird im Federkennliniendiagramm durch die unter der Federkennlinie liegende Fläche dargestellt.

Das Verhältnis von verfügbarer zu aufgenommener Arbeit ist der Federwirkungsgrad, der entscheidet für den sinnvollen Einsatz ist. Für η_F ≈ 1 ist der Einsatz als Energiespeicher vorteilhaft und η_F ≪ 1 dient zur Stoß- und Schwingungsdämpfung. η_F = (verfügbare Arbeit)/(aufgenommene Arbeit)

Federarten

Blattfeder

Die einfache Blattfeder mit linearem Kennlinienverlauf kann als Freiträger betrachtet werden, der sich bei Belastung durch die Kraft F um den Weg s verformt. Blattfedern werden in Rechteck-, Trapez- und Dreiecksfedern unterschieden. Um größeren Belastungen zu widerstehen schichtet man die Trapezblattfeder möglichst spaltlos aufeinander. Zweistufige Blattfedern bestehen aus einer Haupt- und Zusatzfeder, die beim Erreichen einer bestimmten Belastung nachträglich eingreift, wodurch sich ein progressiver Kennlinienverlauf ergibt.

Drehfeder

Drehfedern werden hauptsächlich als Scharnier-, Rückstell- und Andrückfedern verwendet. Ihre Kennlinie ist eine Gerade, die anstelle der Kraft- Weg- Linie durch den Verlauf des Kraftmoments M in Abhängigkeit vom Drehwinkel ϕ im Federkennliniendiagramm dargestellt wird. Drehfedern werden auf Biegung beansprucht.

Tellerfeder

Tellerfedern sind kegelförmige Ringschalen, die als Einzelteller oder kombiniert zu Federpaketen und Federsäulen in axialer Richtung belastet werden können. Die Tellerfedern sind nach DIN 2093 genormt und werden darin in harte Federn (Reihe A), weiche Federn (Reihe B) und besonders weiche Federn (Reihe C) gegliedert. In jeder Reihe wird zusätzlich nochmals in drei gruppen, entsprechend dem Herstellungsverfahren und der Bearbeitung unterschieden. Eine Kombination von Einzelfedern zu Federpaketen (gleichsinnig geschichtete Einzelteller) oder zu Federsäulen (wechselsinnig geschichtete Einzelteller) ermöglicht den unterschiedlichsten Belastungen gerecht zu werden, wodurch auch die Federkennlinie beeinflusst wird. Des weiteren ist auch eine Kombination aus Federpaketen und Federsäulen möglich.

Drehstabfedern

Drehstabfedern werden vorwiegend auf Verdrehung beansprucht. Dazu sind sie an einem Ende fest und am anderen drehbar gelagert, so das der Schaft durch ein in Richtung seiner Achse wirkendes Moment elastisch verdrillt werden kann. Der Kennlinienverlauf einer Drehstabfeder ist linear.

Schraubenfedern

Schraubenfedern sind schraubenförmig um einen Dorn gewickelte Drehstabfedern, die einen ovalen-, rechteckigen- meistens aber einen runden Querschnitt haben. Die Form der Schraubenfedern ist entweder zylindrisch oder auch nicht. Die nichtzylindrischen Schraubenfedern sind Kegelstumpf-, Tonnen- Taillenförmig. Außerdem sind sie auf Druck und durch das Anbringen von Ösen auf Zug belastbar. Durch die vielen Möglichkeiten die sich daraus ergeben verändert sich auch die Federkennlinie. Die Herstellung von Schraubenfeder ist günstig, wenn keine Sonderformen und geringe Stückzahlen erwünscht sind.

Gummifedern

Gummifedern werden in Form einbaufertiger Elemente verwendet. Bei diesem werden die Kräfte reibungsfrei und gleichmäßig in den Gummi eingeleitet. Gummifedern werden hauptsächlich als Druck- und Schubfedern zur Abfederung von Maschinen, zur Dämpfung von Stößen und Schwingungen sowie zur Geräuschminderung eingesetzt.

Kontrollfragen

- Welche Anforderungen sind bei der Federwerkstoffauswahl zu berücksichtigen? Nenne jeweils 3.

- Erläutern Sie den Begriff der Federrate.

- Was versucht man durch Federsysteme zu erreichen?

- Weshalb dürfen Schraubendruckfedern nicht auf Blocklänge belastet werden?

- Erläutern Sie die Reibungs- Hysterese.

Antworten zu den Kontrollfragen

Dimensionierung und Berechnung

Da die Dimensionierung von Federn sehr umfangreich ist und sich vorwiegend nach dem Einsatzgebiet und dem vorhandenden Platzangebot, der Lebensdauer und den Kosten richtet muss jeder Einzelfall gesondert berechnet werden.

Berechnung: Drehfeder Bsp. 10.1 RM

Aufgabe: Eine Drehfeder mit kurzen, tangentialen Schenkeln H = 40 mm für einen Innendurchmesser D_i = 20 mm, Windungsabstand a = 1 mm soll bei gelegentlichen Laständerungen durch eine maximale Federkraft F = 600 N bis zu einem Drehwinkel ϕ_max≈120° beansprucht werden.

Für die geeignete Drahtsorte sind die Federabmessungen zu bestimmen, wenn die geringe Schenkeldurchbiegung unberücksichtigt bleibt.

Quellenangabe

- Roloff/Matek: Maschinenelemente, Lehrbuch und Tabellenbuch,Vieweg Verlag, 18. Aufl. 2007, ISBN 3-834-80262-X.

- Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung,Vieweg Verlag, 8. Aufl. 2006. ISBN 3-834-80119-4.

- Roloff/Matek Maschinenelemente Tabellen,Vieweg Verlag, 8. Aufl. 2006. ISBN 978-3-8348-0262-0.

Interessante Links

- http://www.alcomex.de spezialisiert auf die Herstellung verschiedenster Federn

- http://www.grueber.de Federhersteller

- http://video.tu-clausthal.de/vorlesungen/imw/ke2-ws0506/ Vorlesungen zum Thema

- http://www.federnshop.com/News/D/News_14_start.htm Das Ferdern 1 X 1